空気中放射能濃度

空気中放射能濃度の測定装置と測定値の単位

空気中放射能濃度は、連続浮遊塵測定装置(ダストモニタ)で測定しています。

表示しているデータは、空気中の塵に含まれているベータ線を放出する放射性核種の放射能濃度です。

通常の状態でも、空気中には天然放射性核種であるラドン娘核種がベータ線を放出するため、測定値はゼロではなく、0.1~数10Bq/㎥(ベクレル毎立方メートル)の範囲で変動します。

(Bq(ベクレル)は放射能の強さを表す単位)

測定観測局とデータ表示

空気中放射能濃度は、福井県の観測局(モニタリングポスト)のうち、11ヶ所で測定を行っています。

測定を行っているのは、浦底局、立石局、白木局、白木峠局、丹生局、竹波局、日角浜局、宮留局、小黒飯局、音海局、神野浦局です。

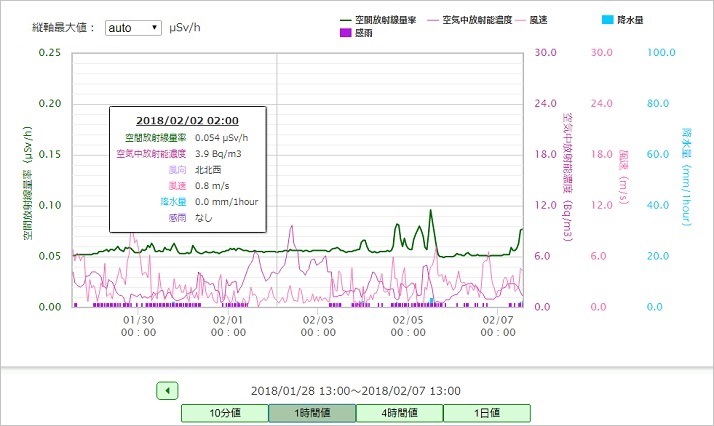

このホームページでは、測定を行っている観測局の「1時間値」、「4時間値」および「1日値」のトレンドグラフ表示で空気中放射能濃度を表示しています。

空気中放射能濃度の測定のしくみ

空気中放射能濃度の測定では、局舎外の空気をポンプで吸引し、フィルターで捕らえた微粒子から放出されるアルファ線とベータ線の測定を行っています。

連続浮遊塵測定装置(ダストモニタ)では、一定間隔で新しいフィルタに交換しながら、空気中の微粒子を連続して吸引・測定しています。

原子力発電所事故で放出されるヨウ素やセシウムは、ガンマ線とともにベータ線を放出する放射性物質であることから、ホームページでは、空気中に含まれているベータ線を放出する微粒子の放射能濃度を表示しています。

空気中放射能濃度の変化事例

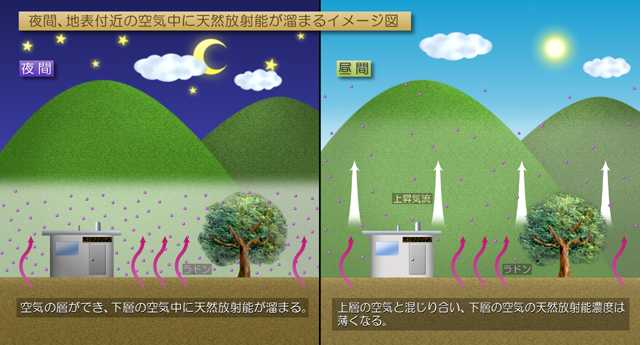

空気中のラドン娘核種は、土中の天然ウラン238を起源としており、晴天が続いたときの夜間から明け方にかけては、空気中に移行したラドン娘核種が地表付近に多く滞留するため、空気中天然放射能濃度が高くなります。この状態は太陽が登り地面が暖められて上昇気流による空気の拡散が始まると消失します。

ただし、降雨により地表面の水分量が多くなると、ラドンが地中から空気中に移行する割合が下がるため、空気中放射能濃度はあまり高くなりません。